県立高等学校以前(旧学制時代) 1901(明治34)〜1949(昭和24)

- 1901(明治34)年

- 勝浦水産補習学校を設立する。

- 1902(明治35)年

- 勝浦水産補習学校を勝浦実業補習学校と改称する。

- 1913(大正2)年

- 6月22日に、大原〜勝浦間の鉄道が開通する。(大原までは1897年に開通している)

- 1927(昭和2)年

- 勝浦〜興津間の鉄道が開通する。

- 1929(昭和4)年

- 4月に安房鴨川までの鉄道が開通する。鉄道の開通に伴い、広い地域から生徒が集まるようになる。

勝浦実業補習学校を町立勝浦実科学校と改称する。

- 1935(昭和10)年

- 町立勝浦実科学校を千葉県勝浦実業学校に改称する。

- 1943(昭和18)年

- 千葉県勝浦実業学校を組織変更して、千葉県勝浦商業学校に昇格させる。

実業学校の女子部廃止に伴い、千葉県勝浦高等女学校を設立する。

- 1944(昭和19)年

- 国の要請により千葉県勝浦商業学校を千葉県勝浦工業学校に転換する。

- 1947(昭和22)年

- 4月から6・3・3の学制改革が実施された。

- 1948(昭和23)年

- 学制改革に伴い、新制高校の設置が始まる。

千葉県勝浦工業学校と千葉県勝浦高等女学校が統合して、普通科の町立勝浦高等学校となった。

占領軍の方針により、小規模高校の近隣大規模校への分校化が1950(昭和25)年を目処にすすめられる。

- 1950(昭和25)年

- 勝浦町、御宿町両町の熱意と町立勝浦高等学校、組合立御宿家政高等学校の実績が評価され、県立移管の上、勝浦に水産科、御宿に家政科を置く実業高校として、千葉県立夷隅高等学校が誕生する。

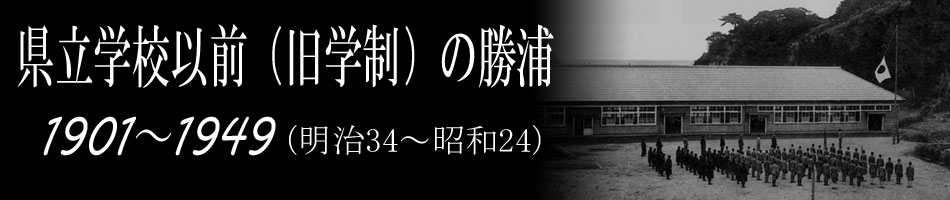

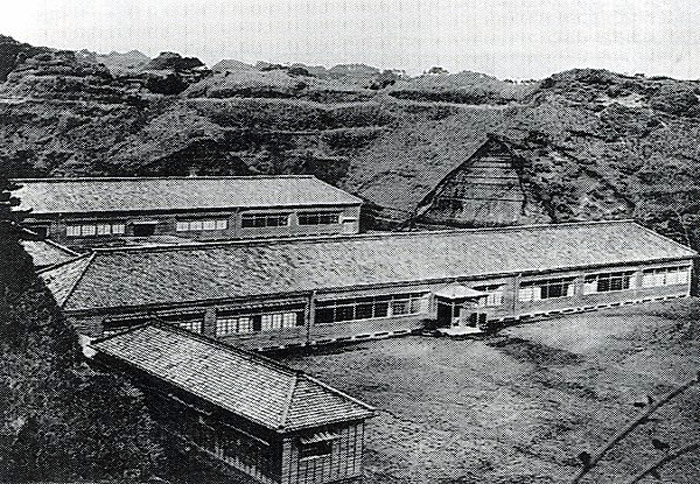

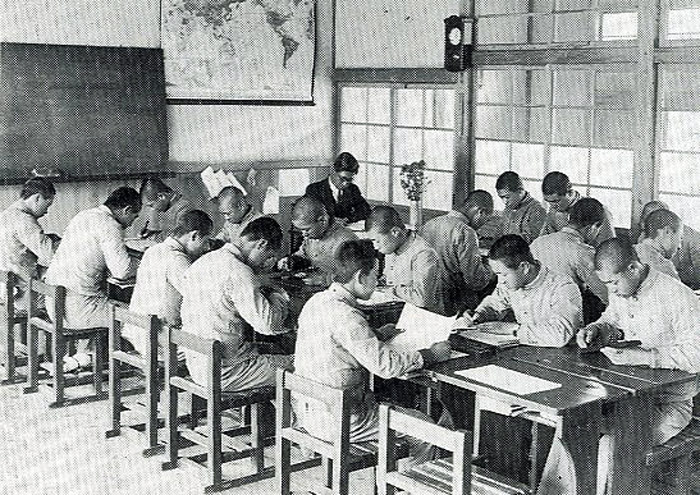

県立高等学校以前(旧学制時代)の写真

1919(大正8)年当時の勝浦実業補習学校の校舎。

1936(昭和11)年当時の勝浦実科学校での商業の授業。

1936(昭和11)年当時の勝浦実科学校での水産製造実習。

千葉県勝浦町立勝浦高等学校の校章

「外房の荒波に揉まれても、くじけることなく毅然とした不屈の精神」の養成を象徴する校章として、大きな波の上に「高」の字を象った校章が制定された。

「外房の荒波に揉まれても、くじけることなく毅然とした不屈の精神」の養成を象徴する校章として、大きな波の上に「高」の字を象った校章が制定された。

その後、1962(昭和37)年に夷隅高等学校の新校章が制定されるまで、使用された。