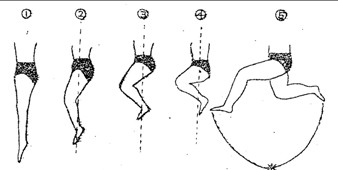

煽足 (あおりあし)

両足を①の様に揃え、徐々に②〜④のように曲げる。曲げきれなくなってはじめて⑤のように足を開いて大きく弧を描きながら水をあおり①にもどる。 |

| 神 伝 流 |

| 1.真 (しん)

3級 |

|

|

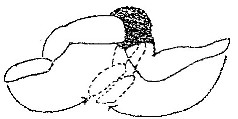

両手を胸の位置に掌を合わせる。両足は上のあおり足の①〜④のようにそろえて曲げ⑤の位置まで広げる。

上になる足を前に、下になる足を後ろに、歩くような型になる。

下の手を進む方向に伸ばし、上の手を②のように内股につけ、両足は大きくあおりつま先を揃え、身体は背筋を伸ばす。 |

| 2.草 (そう) 3級 |

|

|

平泳ぎの型で足はあおり足を使う。両手は掌を下に胸の前より肩の巾で前に伸ばす。

同時に足は強くあおり、②のようになる。

次に①の型に入るわけであるが、手は卵をなでる心持で水を下におさえながら胸の下へもっていく。

|

| 3.二段伸 (にだんのび) 2級 |

|

|

真の体勢から先手を前にかく。

この動作を繰り返す。 ①〜②〜①〜②〜

伸びを充分にとる。 |

| 4.三段伸 (さんだんのび) 2級 |

|

|

二段伸にあおりを1回加え、①の型になる。

この場合両手は②のようになる。

上の手は身体の外にながす。 |

| 5.諸手伸 (もろてのび) 3級 |

|

|

①の型から両手を揃えて先に出し、足は大きく開いて②の型となる。

先に出た両手は③のように水面と平行に大きく水をかく。

同時に足は強くあおり④の型となり伸びをとる。

この動作を繰り返す。 |

| 6.手繰伸 (たぐりのび) 2級 |

|

|

①から足は間断なくあおり続ける。

1回あおるごとに手は1回づつ交互にかくのであるが、この場合に紐をたぐる様に動作する。 |

| 7.羽交伸 (はがえのび) 1級 |

|

|

あおりの体勢に入ると同時に両手を揃えて前につきだす。

① 足を強くあおり

② 両手を前に突き出し、両脇へ水をかく。

③ 外側に手をおさめて伸びをとる。 |

| 8.諸手抜 (もろてぬき) 1級 |

|

|

①の体勢で足を軽く前後にあおりながら両手を腰のところにもっていき②の姿となる。

②の姿から両足を強くあおりながら両手を抜き、③の姿となる。

ここから両手を点線のように前へ静かにもっていきながら①の姿となるのであるが、足の運びは3回大きくあおる。(3歩前へ歩くようなつもりで)

②のように左足が前に出ておる場合には右、左、右の順に前に出し、右足が前で①の姿となる。

以上の動作を繰り返す。 |

| 9.片手抜 (かたてぬき) 2級 |

|

|

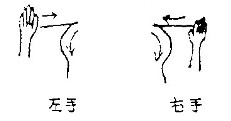

①から肩を動かさずに強くあおり水をかく。腰のところまで手がきたときに勢いよく抜く、このとき②のようにひじが曲がっているのが特徴である。

②から③のように点線にそって手を前に持っていくのであるが、この場合腰を素早く逆にひねり次のあおりの体勢にそなえる。

前に出た手は浮きをとりながら水をかくのであるが、この場合に「て」の字を書くつもりで腰のところまでもっていく。

|

| 水 府 流 |

| 1.一重伸し (ひとえのし) 3級 |

|

|

①の姿から足を強くあおり、先手(下の手)を前に伸ばしながら身体の真下を②の点線のように水をかき、③の姿に入る。

この動作を何回も続けるのであるが、急流を泳ぎきるための泳法であるのでピッチを速くすること。

この場合、顔は上を向き、あごを肩にのせる。 |

| 2.二重伸し (ふたえのし) 3級 |

|

|

ひとつあおりながら①の姿となり、両手はそのままでもう一度あおりの体勢に入り、あおると同時に先手で強く下に水をかき、③の姿に入る。

この動作を繰り返す。

首の位置は一重伸の場合と同様である。 |

| 3.片抜手一重伸し (かたぬきてひとえのし) 3級 |

|

|

顔は上を向き、足を強くあおりながら下の手を前へ、上の手を身体にそって水をかきながら水面に抜き、②のような姿になる。

足を開きながら抜いた手を顔の前から水中へつっこみ③の姿に入り、①の姿にもどる。

先手は②から③のようになる。

この場合、身体の真下を強くかく。

①〜②〜③と繰り返し動作する。 |

| 4.片抜手二重伸し (かたぬきてふたえのし) 3級 |

片抜手一重伸し と一重伸しの連続動作である。

|

| 5.小抜手略体 (こぬきてりゃくたい) 3級 |

|

|

足を一回あおりながら両手で一回水をかく。

競泳用の泳法であるのでピッチは速くなる。

身体は顔に水がかぶる程度に伏せる。

手の抜き方がチンバであるため、チンバ抜きとの言っている。 |

| 6.小抜手正体第一種 (こぬきてせいたいだいいっしゅ) 2級 |

|

|

足のあおりがここで初めてあおり返しとなる。

右下で一回あおり、左手を抜き

左下で一回あおり、右手を抜く |

| 7.小抜手正体第二種 (こぬきてせいたいだいにしゅ) 2級 |

|

|

クロールと同じ型であるが、顔は正面を見つめ水面より出す。

手は曲げることなく伸ばしたまま水をかき、足はバタ足 |

| 8.諸手伸し (もろてのし) 3級 |

|

|

|

諸手伸び(もろてのび)と似てはいるが、ピッチが速く、②の姿のように両手は離し、右手は身体の真下をかき、左手は水面と平行に水をかいて④の姿になる。

伸びはとらずに速くこの動作を続ける。 |

| 9.継手伸し (つぎてのし) 2級 |

|

|

①から下の手を先に伸ばしながら身体の真下を強くかき、上の手は水面と平行に身体の前をかく。

足は手を一回かくごとに一回あおり、①〜②〜③〜④と動作を繰り返す。 |

| 10.平伸 (ひらのし) 1級 |

体型は平泳ぎに同じであり、横体で泳ぐ一重伸の動作を平体にして泳ぐ泳法である。

初動両手を胸先にそろえ、足をあおるとともに右手は真直ぐ前方にだし、左手は内股の辺りにかきつける。前に出した手はそのまま下へ水中を探る気持ちで緩やかに大きく水をかいて受足の内股にもってくる。そしてそのまま伸びをとる。

伸びきったら最初の姿勢に戻り、前の動作を繰り返す。

|

| 11.抜き手伸 (ぬきてのし) 1級 |

片抜手一重伸の動作にあおり足を一回多く強くあおる泳ぎでピッチの速い泳ぎである。

抜手は身体に沿って水面上20〜30cmのところに小指から抜き、そのままそこで肘を伸ばしたまま止めて、二回目のあおりの時に先手を強くかくとともに受手は緩やかに肘を曲げ目の前にもってきて水に入れる。

|

| 12.大抜手 (おおぬきて) 2級 |

|

|

①強くあおりながら手は大きく水をかき、後ろに伸ばしたまま抜く。

右足が下の場合は左手、左足が下の場合は右手をそれぞれ一回づつ抜く、足はあおり返しである。

抜いた手は右手の場合は③左肩前方、左手の場合は④右肩前方にそれぞれ入れる。

|

13.巻足 (まきあし) 2級

両足を軽く左右に開き、ひざから下は力を抜く、そして内側に①、②のように巻く。 両肩は常に水面より出し、③の姿を保つ。 |

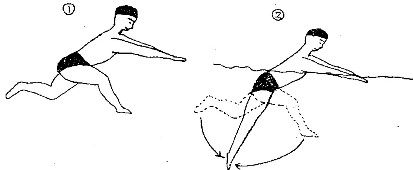

14.順下 (じゅんか) 3級

①の姿勢から水中に飛び、身体が水に入ると同時に両足は②のようにそろえる。この場合、水を強くはさむようにする。手は水を押さえて身体の沈没を防ぐ。 |

|

|

泳法部トップへ戻る |