土気高校のある千葉市緑区の旧土気町の歴史散歩をしていきましょう。参考書は、千葉県の高校で歴史を担当している、または担当した先生方が、千葉県各地を実際に歩いて調べた史跡が紹介されている『千葉県の歴史散歩』(千葉県高等学校教育研究会歴史部会編、山川出版社発行、2014年。)や『千葉歴史散歩 50コース』(千葉歴史散歩編集委員会編、草土文化発行、1982年。)などです。

その土地の歴史はその土地の風土すなわち地形や気候が大きく影響します。土気も例外でありません。千葉城郭研究会員の遠山成一氏は「再発見ふるさとの城 房総の城跡めぐり 土気城跡」(千葉日報)で土気の地理環境を次のように説明されています。

「土気は、房総半島のほぼ中央に位置し、一説には地名の語源が「とうげ」にある、という分水界の地である。土気を源として東京湾へ村田川が、印旛沼へ鹿島川が、太平洋へ小中川(南白亀川なばきがわ)がそれぞれ注ぐ。つまり水系的にこれら三方に開かれた要地といえよう。そして、城跡の北・東・南方面は、比高差80メートルもある急斜面が巡り、西方面のみ台地続きである。城跡の東部や南部からは、九十九里平野がパノラマ状に展望できる。」。さらに土気の位置は北の北総台地と南の上総丘陵をつなぐ所でもあり、房総半島の腰にあたります。また、太平洋と東京湾との距離が短いのも地理的特徴です。

この景観は、今から千五六百年程前の古墳時代(3~7世紀)でも大して変わらなかったでしょう。千葉県は山辺(やまべ)古墳群、芝山古墳群、内裏塚古墳群等と古墳の多い県です。ただ腰の部分にあたる土気地域は古墳が少ないとされますが、土気高校内には古墳の存在を示す祭壇が造られています。古墳は古代の有力者のお墓であるところから、担当の職員が毎日お水やお線香などを供えています。かつて存在したこの「土気舟塚古墳」は、昭和39(1964)年8月、早稲田大学考古学研究室により発掘調査されました。その結果、以下のことが判明しました。長さが約37メートルの前方後円墳である、大きな特徴として古墳の周囲を巡っている濠(周濠)が二重構造となっている、横穴石室古墳である、盗掘されてはいるが、中国大陸・朝鮮半島伝来の土器(須恵器)が発見された、身分、権力の大きさを表す前方後円墳の築造が下火になる古墳時代後期に最後の権力誇示を行って造成されたように推定される古墳とのことです。

この景観は、今から千五六百年程前の古墳時代(3~7世紀)でも大して変わらなかったでしょう。千葉県は山辺(やまべ)古墳群、芝山古墳群、内裏塚古墳群等と古墳の多い県です。ただ腰の部分にあたる土気地域は古墳が少ないとされますが、土気高校内には古墳の存在を示す祭壇が造られています。古墳は古代の有力者のお墓であるところから、担当の職員が毎日お水やお線香などを供えています。かつて存在したこの「土気舟塚古墳」は、昭和39(1964)年8月、早稲田大学考古学研究室により発掘調査されました。その結果、以下のことが判明しました。長さが約37メートルの前方後円墳である、大きな特徴として古墳の周囲を巡っている濠(周濠)が二重構造となっている、横穴石室古墳である、盗掘されてはいるが、中国大陸・朝鮮半島伝来の土器(須恵器)が発見された、身分、権力の大きさを表す前方後円墳の築造が下火になる古墳時代後期に最後の権力誇示を行って造成されたように推定される古墳とのことです。

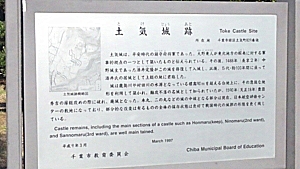

土気と言えば土気城と言われるくらい有名な戦国大名酒井定隆(さかいさだたか)が住んでいたお城の跡を見学してみましょう。

土気と言えば土気城と言われるくらい有名な戦国大名酒井定隆(さかいさだたか)が住んでいたお城の跡を見学してみましょう。

お城というと私達は、織田信長・豊臣秀吉の安土城・大阪城(安土桃山時代)、徳川家康・家光の江戸時代に建てられた天守閣がそびえて立派な石垣のあるお城、例えば熊本城・松本城・江戸城(現在の皇居)を思い浮かべてしまいますが、そうではありません。

室町時代の応仁の乱(1462)後、幕を開けた戦国時代は、実力のある武士がどんどん領地を拡大していく「食うか食われるか」すなわち下剋上の世の中。平たい土地にお城、当時は大きな館(陣地)を造るわけには行きません。敵が攻めにくい山の中や切り立った崖の上にそのお城(山城)を造りました。その点、周りより高いこの土気の地(標高約90メートル)は、敵の侵入を防ぐのにもってこいの場所でした。千葉県内に大小あわせて数百と言われる山城のうち、この土気城は規模も大きく戦国末期の山城として有名です。

JR外房線土気駅から大網方面へ行ったバス停善勝寺からほど近い台地に土気城址があります。標高90メートルを超す台地の先端に位置して、東側は平地との差40~50メートルの急な斜面となっています。そもそもこの山城は、はるか昔の奈良時代、陸奥(むつ)鎮守府(ちんじゅふ)将軍大野東人(おおののあずまんど)が、蝦夷(えみし)征討の軍事拠点として築いた砦(とりで)「貴船城(きふねじょう)」が始まりとされます。現在も土塁の上に貴船神社がまつられています(写真)。

その後数百年の後の戦国時代初期、古河公方(こがくぼう)足利茂氏(しげうじ、1434~97)に仕えていた酒井定隆(さかいさだたか)が、1488(長享2)年に城を修築して入城し、以後土気酒井氏の本拠地となりました。定隆はのち次男を連れて東金に隠居したので長男の定治が土気城を継いだといいます。酒井氏一族は、土気・東金の二つの城を拠点にこの地域を支配しました。

戦国末期の1575(天正3)年、小田原に本拠地を持つ北条氏政(うじまさ、1538~90)の支配下に入ったため、1590(天正18)年の豊臣秀吉の小田原攻めにより北条氏と共に滅亡しました。

現在、土塁や空堀(からぼり)・郭(くるわ)がよく残っています。この遺構は、その大規模な様子から秀吉軍の攻撃に備えて再修築されたものと考えられています。晩秋の一日、空堀や崖下の路を通りますと一気に戦国末期の世界に取り囲まれます。

空堀内側の土塁 主郭入口の空堀 登城道その1

登城道その2

JR外房線土気駅からあすみが丘六丁目を越え、大椎町(おおじちょう)に入りますと大椎城址があります。六丁目の住宅群の北側の集落は大椎城の城下集落とされています。その裏山が大椎城址です。ここも中世戦国期の山城の景観をなしています。城は西側に村田川をのぞむ標高80メートルの台地の先端に立地しています。

JR外房線土気駅からあすみが丘六丁目を越え、大椎町(おおじちょう)に入りますと大椎城址があります。六丁目の住宅群の北側の集落は大椎城の城下集落とされています。その裏山が大椎城址です。ここも中世戦国期の山城の景観をなしています。城は西側に村田川をのぞむ標高80メートルの台地の先端に立地しています。

大椎城は1028(長元1)年に乱を起こした平忠常(たいらのただつね、?~1031)が築き、その後千葉氏の祖である千葉常重(つねしげ)が1126(大治だいじ1)年に亥鼻城(いのはなじょう)に移るまで居城したと伝えられています。

城の構造は、東から西へ延びる舌状台地(舌のような形の台地)を3本の堀で区切ってある典型的な戦国時代の城の様相を示しています。このことから現在の遺構は土気酒井氏が支城として築いたものではないかと考えられています。一番西側の廓の南側に立てられてある「剣鏡碑(けんきょうひ)」は、1805(文化2)年に城址の一角から出土した剣や鏡を、再び埋め戻した記念碑です。城址へは東側からの遊歩道で入れます。

古代中世の香りを感じさせる、土気の史跡を散歩してはいかがですか。