サイエンス部

<サイエンス部について>

長生高校は,今年度から文部科学省よりSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受けました。

全国のSSH指定校では,理科好き人間を育てるための方策として科学系クラブ活動の充実や各種科学コンテストへの積極的参加等,科学系特別活動を活 性化する取組が行われています。

本校でも,SSHに指定された事をきっかけに,従来の生物研究部,ラジオ部,化学同好会,天文同好会を統合し,新たに「サイエンス部」を創設しました。

サイエンス部には,物理班,化学班,生物班,地学班,数学班を設置し,それぞれ独自の研究テーマや共同の研究テーマに取り組み,各種コンクールや発表 会等にも積極的に参加していくとともに,活動の場を学校外へも広げていく予定です。

この新編成により,研究の幅やテーマ設定の自由度が上がり,より柔軟な発想と行動力を持った「長高サイエンティスト」がたくさん現れることが期待されます。

<物理班>

円筒状回転物体の飛行実験

ガウス加速器を使った発電実験

活動日は,原則月水金の放課後ですが,必要に応じて土日にも活動しています。

現在2年生理数科生徒が5人で活動しています。

<化学班>

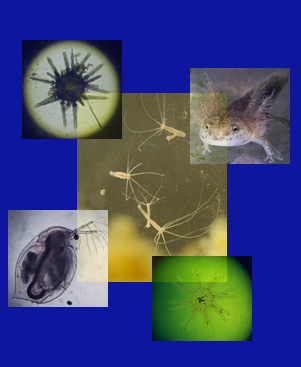

シャボン玉とセルロイドの原料である綿の栽培写真です

|

<活動内容> ここ数年活動が停滞しておりましたが、科学に興味のある2年生と1年生が集まり月水金の放課後に化学実験室で活動しています。 現在は、「身近な物質から役立つ物やおもしろい物を作ってみよう」を目標にして活動しておりますが、最終的には日本学生科学賞などに応募しても恥ずかしくない研究を行っていくことを目標にしています。 研究テーマなどは各個人の自由ですが、現在のところは * 貝殻からセッコウの製造方法 * 綿からセルロイドの製造方法 * 最強のシャボン玉(人間が入れるシャボン玉)の製造 * 電子天秤を使った温度の測定方法 * 雑草のカタバミからシュウ酸の分離 などのテーマで活動しています。 是非、私たちのサイエンス部化学班の活動を見に来て下さい。 <生物班>  部員は5人で活動しています。生物部での活動の基本は、いろいろな生物を飼育することです。 毎日の世話が欠かせませんが、当番を決めて愛情込めて世話をしています。季節ごとに対象生物は変わりますが、ミズクラゲを毎年発生させてその成長を観察しています。メキシコサラマンダー、通称ウーパルーパも毎年卵からかえってその数を増やしています。授業で行うウニの発生実験では、そのあとを引き継いで、ウニの変態完了(ウニの形になる)まで育てています。 観察、実験のための双眼顕微鏡等設備は充実しており、部員の活動に毎日役に立っています。 <地学班> 地学班の部員は現在12名。活動日は月曜日と木曜日を基本に、お天気の良い日は、放課後に屋上で天体観測を行います。 観測対象は、主に月面、惑星、二重星などです。部員が自由に使える望遠鏡は、 10cmED屈折と20cm反射(ニュートン)の2台です。 現在、天文班の研究活動として、日没時の太陽の位置の記録と、地球照の明るさの測定を行っています。 <数学班> 数学班は,数学に関する幅広い知識や技能を身につけながら数学的な思考能力を向上させることを目標にしています。 活動内容は,個々の興味・関心に応じて数学に関する研究テーマを設定し,文献やインターネットなどで情報を収集しながら考察を深め,課題研究に取り組みます。また,様々な分野の謎解き問題に挑戦することによって,楽しみながら数学的な見方や考え方を身につけていきます。 具体的な内容は,フラクタル理論(コンピューターを用いた図形描画)・トポロジー(4色問題)・条件つき確率(モンティー・ホール問題)・数学史(ゼロの発見)などを予定しています。 現在はまだ所属部員がいませんが,数学が好きで興味のある人・数学的な能力を高めたい人を募集しています。 |